2025.07.30

地域に広がる「居場所」の力を再認識!松本地域ワークショップ開催レポート

7月25日(金)、松本合同庁舎にて「居場所の実態アンケートから、これからの居場所の価値について考える会」ワークショップが開催されました!

信州こどもカフェをはじめ、地域で子どもたちや多世代が集う「居場所」の活動が広がる中、その価値を改めて見つめ直し、未来へつなぐための大切な一歩となる会となりました。

居場所がもたらすポジティブな変化、そして見えてきた課題

ワークショップは、まず長野県みらい基金からのご挨拶と、今回の会の趣旨説明からスタートしました。

「2023年度休眠預金活用事業」の一環として行われた今回のワークショップは、県内の居場所が子どもたちや地域にもたらす社会的インパクトを可視化し、その運営課題を共有すること、そして居場所の意義を伝える具体的なエピソードを集めることが大きな目的です。

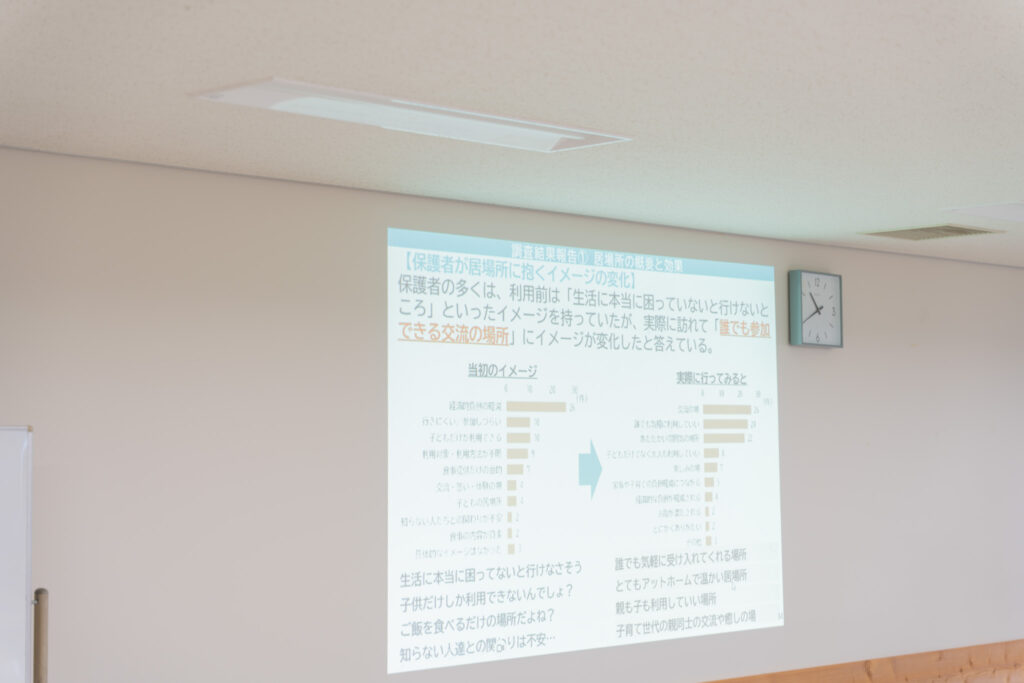

令和6年度の実態調査では、居場所に参加した子どもの約6割にポジティブな変化が見られたという嬉しい報告がありました。子どもたちが笑顔で過ごし、年齢を超えたつながりが地域で生まれる…そんな「居場所」の価値が数字でも示されたことは、参加された皆さんの活動への大きな励みになったことと思います。

しかし、同時に運営のマンパワー不足や資金・物資の課題も浮き彫りになりました。参加者の皆さんも、日々の運営で感じているであろうリアルな課題に、真剣な表情で耳を傾けていました。

参加者の「生の声」が響き合うワークショップ

報告の後は、いよいよワークショップの時間です!

参加者の皆さんはグループに分かれ、それぞれの居場所で実際にあった「子どもたちや居場所に関わる人たち、地域に起きている『変化』」について、日頃目にしているエピソードを共有しました。

参加者からは、以下のような心温まるエピソードが次々と語られました。

◆「未就園児と保護者の居場所であるカフェに、ある親子が毎回参加してくださっています。お子さんは回を重ねるごとに他の子とも関わるようになり、今ではまるでスタッフのように、他の子の面倒を見てくれるようになりました。平日開催にもかかわらず、お父様が有給を取って家族で来てくださるほど、ご家族にとって楽しみな場所になっているそうです。」

◆「私たちのカフェには、松本大学の学生さんや高校生が来てくれます。子どもに近い年齢の人が入ることで、子どもたちがとても楽しく笑顔で遊ぶようになり、自然と人と人とのつながりが生まれてきました。最初は遠慮していた子どもたちも、若いお兄さんお姉さんが関わってくれることで、『こんなこともやっていいんだよ』ということが伝わり、だんだんと居場所として感じてくれるようになったと感じています。」

◆「不登校だった小学6年生の女の子が、学習支援の居場所で様々な話を聞く中で、小規模の中学校の方が人間関係が難しくないかもしれない、という話になりました。実際にそのまま大規模な中学校に進学するのではなく、小規模の中学に進学したところ、通学できるようになり、成績も上位に。今では進学校も目指せる状況になったと聞いています。」

◆ある参加者の方からは、「子どもは色々なところに行っているので、居場所の効果で変わったかどうかは一概には言えないかもしれない。でも、居場所がある、ということがそれだけで価値なのではないか。自分らしくいられることが価値であり、変化がなくてもいいのではないか」という、居場所の存在そのものの価値を深く問いかける発言もありました。

具体的なエピソードを通して、居場所が地域にもたらすかけがえのない価値が、より鮮明に浮き彫りになりました。参加者の皆さんの真剣な眼差しと、時折見せる笑顔が印象的で、居場所への熱い想いが会場全体に満ち溢れていました。

これからも「居場所」の価値を共に育むために

今回のワークショップで集められたエピソードや運営者の皆さんの貴重なご意見は、長野県みらい基金が設立を検討している「居場所を応援する基金」や、県内の企業・団体、個人に協力を呼びかけるための「白書」作成の大きな力となります。

長野県みらい基金では、今回のようなワークショップを県内10地域で開催していく予定です。

「地域で子どもの居場所づくりに取り組んでいるけれど、課題を共有できる仲間が欲しい」

「地域の居場所づくり活動を応援したいけれど、何から始めればいいか分からない」

「私たちの事業を伴走支援してくれている支援者として、もっと深く関わりたい」

そんな風に感じている方は、ぜひ今後の開催にご注目ください。

一緒に「居場所」の価値を育み、地域を豊かにしていく仲間を心からお待ちしています!

詳細や今後の開催情報については、長野県みらい基金のウェブサイトやSNSでご確認ください。